DeepSeek 이 OpenAI 의 o1 급 성능의 AI 모델의 오픈소스와 개발방식을 공개했다.

이제 누구나 o1 급 AI 모델에 자체적으로 학습을 시킬 수 있는 시대가 도래한 것이다.

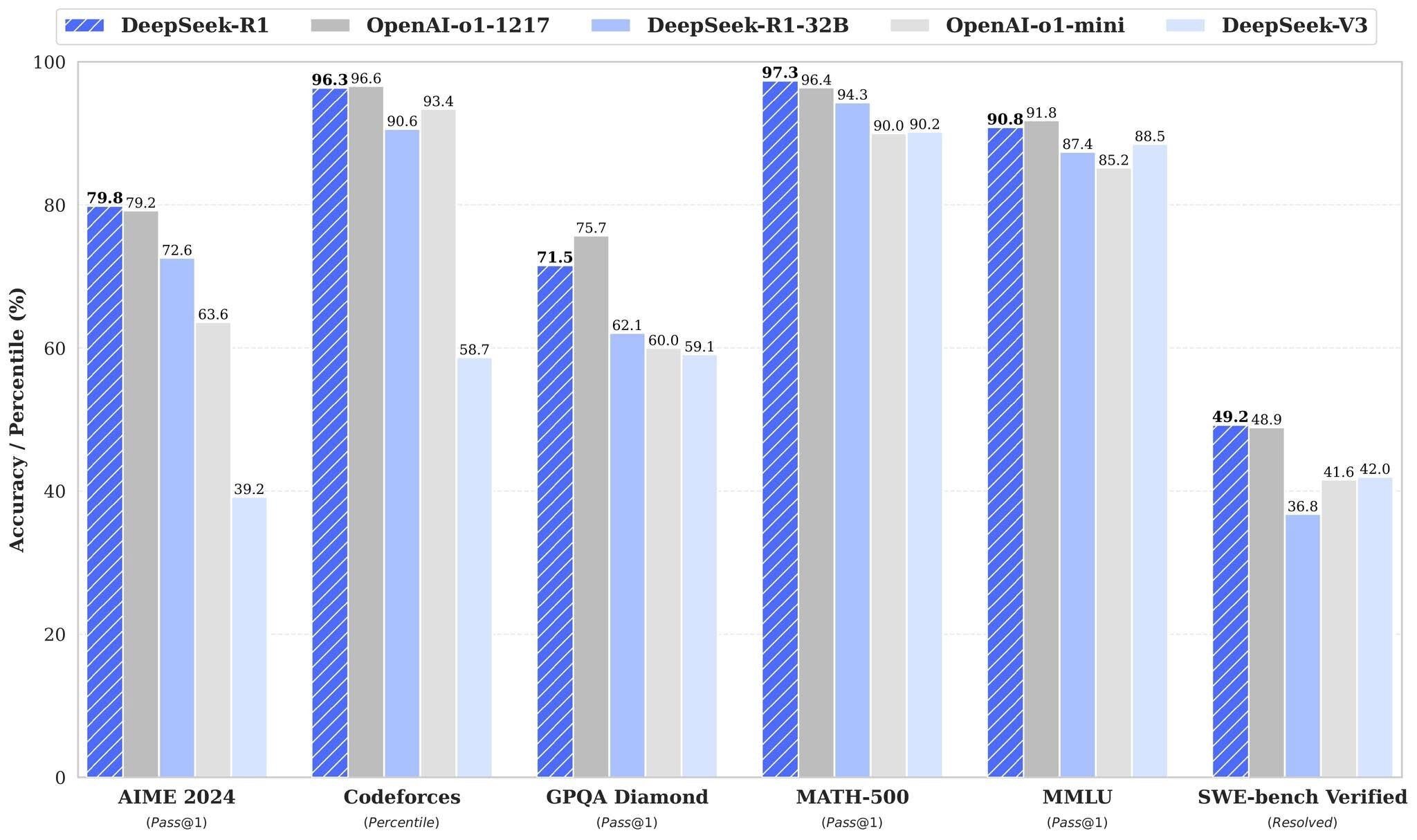

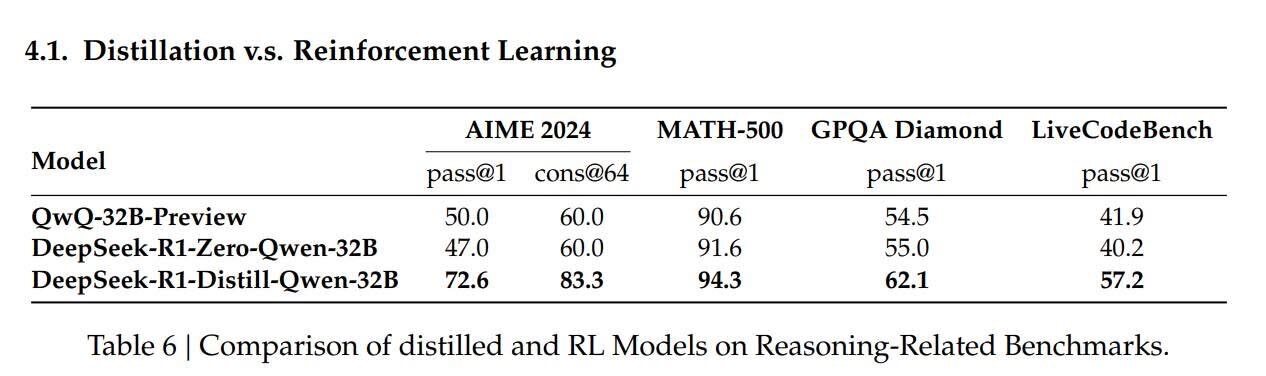

자세한 성능 데이터는 아래 표에서 확인 가능한데, 작은 크기의 AI 모델에서 큰 모델의 지식 Distill 을 통해 경쟁력 있는 성능을 이끌어 내는 것이 가능하다는 기술적인 포인트가 매우 흥미롭다. 게다가 이렇게 오픈소스로 공개하게 되면, 이를 기반으로 한 AI 서비스들은 마치 스마트폰의 안드로이드가 그러했듯이 우리 일상에 더욱 빠른 속도로 침투하게 될 것이다.

뿐만 아니라 지금까지 미국의 AI 기업들이 기술공개에 주저 했던 것이 결국 발목을 잡으면서, 현재 AI 오픈소스를 주도하고 있는 중국이 AI 패권을 잡게 될 가능성도 높아졌다.

사실 내가 IT 업계에 몸담게 된 것도 리누스 토발즈의 "GNU 선언문"에 담긴 가슴 뛰는 문장들 때문이었다. 세상의 모든 지식은 누구에게나 공개 되어야 하며, 공개된 기술 커뮤니티에 전 세계인들이 참여할 때 진정한 기술의 발전이 가능하다는 철학이었다.

단순한 예로, 세종대왕이 훈민정음의 저작권을 주장하며 라이센스를 받고 사용권을 팔았더라면 지금 나는 이 글을 한글로 작성할 수 있었을까? 좀 더 범위를 넓혀보자면 우리가 전수받고 또 후손들에게 전달해야 할 모든 지식의 교류가 일어날 수 있었을까? 실제로 문자가 없다면 우리의 지식은 몇 세대 안에 전달되지 못하고 사라지고 말 것이다.

현대 사회에서 코드(Code) 는 또 다른 언어이다. 정보화 사회의 기술은 코드 기반으로 작동하며, 지금까지는 이 코드를 독점한 소수의 IT 기업들이 전 인류의 정보 접근권을 무기로 큰 이득을 누려 왔다. 이러한 흐름에 저항하고 누구에게나 코드를 공개해서 마치 누구나 글을 읽고 자신의 원하는 내용의 창작물을 글로 써낼 수 있듯이, 코드 문맹을 벗어나 누구나 원하는 것을 위해 코드를 활용할 수 있게 하고자 한 것이 오픈소스이다.

이를 "성당과 시장"에 비유하곤 하는데, 성당에서 소수의 수도자들이 고립된 채로 만들어 내는 칼과 수많은 사람들이 오고가는 시장의 대장간에서 여러 사람의 노하우가 모두 녹아들어 만들어지는 칼이 부딪히면 어느 칼이 먼저 부러지겠느냐는 것이다. 오픈소스의 초기 아이디어는 집단지성이 반영된 대장간의 칼이 성당의 칼보다 훨씬 강력하다고 믿었다.

여기까지는 오픈소스의 초기 개념과 발전해 온 모습이다. 그런데 앞으로의 오픈소스의 미래는 계속해서 이러한 방향으로 이어지게 될까?

오픈소스의 미래에 대해서 내가 최근에 아주 흥미롭게 읽은 책, Working in public 을 소개하고자 한다.

우리의 삶의 다양한 영역에 온라인이 침투하면서, 역설적으로 사람들은 온라인으로 부터의 퇴행을 꿈꾸게 되었다. 예를 들면 다 읽지도 못할 만큼 쏟아지는 메일함의 홍수 라던지, 끊임없이 울려대는 스마트폰 앱의 알람들, 그리고 가족, 친구 심지어 업무적인 관계의 사람들이 요구하는 빠른 응답 요청에 시달리게 된 것이다.

오픈소스 커뮤니티의 현실도 이와 다르지 않은데, 이 책에서 분석한 재미있는 사실은 실제 오픈소스 커뮤니티의 기술 개발에 기여하는 실제적인 컨트리뷰터는 전체 참여자의 5%에 불과하고, 나머지 95%는 그저 해당 소스를 복붙하는 무임승차자로 구성되어 있다는 것이다. 무임승차만 하면 그나마 다행인데, 이들 95%가 쏟아내는 각종 요구사항들과 오류 해결 요청에 시달리는 5% 컨트리뷰터의 피로도가 상당히 높아진 상황이 되어버렸다.

오픈소스는 당연히 수익화를 추구하지 않기 때문에, 이들 컨트리뷰터에 대한 경제적인 보상은 전무하다. 그저 그들의 명예와 자부심만이 그들을 활동하게 하는 동기부여가 되었는데 이제 그것만으로 버티기에는 어려운 현실이다. 그렇다면 이러한 현실에 대한 대안은 무엇일까? 이 책이 제시하는 분석은 나로서는 생각하지 못했던 정말 재미있는 관점이었다.

뜻밖에도, 소수의 개인이 변화를 주도하는 것은 오픈소스 만이 아니었다. 뉴스도, 출판도, 연예 에이전시까지 이제는 유투브를 대표로 하는 플랫폼이 주도하는 1인 미디어 시대가 도래한 것이다. 이러한 현상은 우리 사회의 전통적인 경제 구조를 송두리째 바꾸려고 하고 있다. 공중파 예능보다 유투브 예능이 훨씬 주목받고, 기존 출판사를 통해 출간된 책이 아닌 블로거나 인플루언서의 포스팅이 더 널리 전파되고, 심지어 유투버들이 보도하는 뉴스 채널이 레거시 미디어보다 더욱 활성화 된 요즘이 아닌가.

(물론 이에 따른 가짜뉴스의 범람과 현재 대한민국에서 벌어지고 있는 광기어린 유투버들의 부작용은 일단 생각하지 않기로 하자. 지금은 변화의 현상을 분석하는 중이니까.)

결국 오픈소스도 집단지성이나 공신력있는 커뮤니티가 아닌 소수의 컨트리뷰터들이 주도하는 경향은 더욱 도드라질 것이다. 이 책에서는 오픈소스 컨트리뷰터들의 업무를 좀 더 효율적으로 만들고 그들의 부담을 줄여주기 위해 다양한 지원을 하고 있는 Github 을 비롯한 여러 가지 플랫폼들을 소개하고 있다. 결국은 플랫폼의 힘이 개발 생태계 또한 지금과는 전혀 다른 방식으로 바꿔놓게 되지 않을까.

If creators, rather than communities, are poised to become the epicenters of our online social systems, we need a much better understanding of how they work. In a world where 4.5 billion people are now online, what is the role of one? How do these creators shape our tastes, and how do we protect, encourage, and reward that sort of work, long after the glow has faded? How do platforms help or hinder that work?

커뮤니티가 아닌 창작자들이 우리의 온라인 사회 시스템의 중심지가 될 태세라면, 우리는 그들이 어떻게 작동하는지에 대해 훨씬 더 잘 이해할 필요가 있다.

45억 명이 온라인에 접속한 세상에서, 한 사람의 역할은 무엇인가?

이 창작자들은 우리의 취향에 어떻게 영향을 미치는가, 그리고 그러한 작업이 빛을 잃은 뒤에도 오랫동안 우리는 그것을 어떻게 보호하고, 장려하며, 보상할 것인가?

플랫폼은 이러한 작업을 돕는가, 아니면 방해하는가?

'Stg' 카테고리의 다른 글

| 바이브 코딩(Vibe coding) 이 어떤데? (0) | 2025.02.13 |

|---|---|

| DeepSeek 가 던진 충격 : 우리는 무엇을 놓치고 있었을까. (0) | 2025.01.29 |

| NVIDIA 가 공개한 월드모델? Cosmos 그게 뭐죠? (0) | 2025.01.14 |

| Squid (0) | 2024.03.20 |

| LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (0) | 2024.03.19 |

댓글